犬に和風な名前をつけるのが流行ってる?!和名をつける時のポイントとは?

犬を飼い始める際にしなければいけないのが「名前をつける」こと。外国語の名前をつけるか、和風な名前にするか候補があり過ぎて悩んでしまいますよね。最近では、和犬ブームもあって和風な名前が人気のようです。それで今回は、犬に和名をつけるときのポイントや犬に自分の名前を覚えさせるための方法を紹介します。

“名前”をトレーニングする

Christian Mueller/shutterstock.com

そもそも、愛犬は自分の名前をしっかりと認識しているでしょうか?愛犬が自分の名前を知っていれば、あらゆるトレーニングや状況の中でもコマンドに従いやすくなります。しつけに関連して、名前をつける・呼ぶ際の注意点を説明します。

犬が聞き取りやすい名前

犬が聞き取りやすい名前には幾つか“ルール”があります。

まず第一に、シンプルで短い名前であることです。長い名前を呼んでも、犬はそれが自分の名前なのかどうか認識しにくく感じます。おそらく、長い名前を「自分に付けられた名前」だと完全に認識している犬はいないでしょう。犬は、あくまで言葉を何かの記憶や続いて起こる出来事と結びつけているだけであり、決して私たちが思う「名前」という概念を理解している訳ではないのです。

そのため、長い名前を付けてさらにあだ名を付ける飼い主もいますが、犬は完全にあだ名の方を認識することになるでしょう。長い名前は、あくまで飼い主の自己満足や登録するための呼び名という位置づけでしかありません。

次に音が挙げられます。犬は、子音の聞き取りが得意ではありません。そのため、「あ・い・う・え・お」などの音は容易に認識できても、それ以外の音の違いはあまり分かっていないとされています。

さらに、母音でも「あ・う・お」は特に聞き取りやすく、「い・え」はそれらに劣るとも言われています。そこで、出来るだけ母音で構成された名前、かつ短いものが理解しやすい名前ということになります。

「さくら」「さすけ」「キキ」「ソラ」などの名前は、残念ながら認識しづらい音で構成されています。

名前を呼ぶ際の注意点

愛犬に名前を覚えさせるには、それに“良いこと”を関連付けさせなければなりません。「○○ちゃんダメでしょ!」「コラ!○○」などと、叱る際に名前を呼ぶのは断固として避けましょう。

叱る際に名前を呼ばれると、犬は「名前を呼ばれると叱られる」と関連付けてしまいます。これでは、名前を使ったその他のあらゆるトレーニングが恐怖の時間となってしまいかねず、犬は常に緊張とストレスにさらされることになります。

犬にとって、名前を呼ぶことは「音の刺激」です。つまり、名前を聞く=音の刺激を受けた後に、常に喜ばしい出来事が起こっていなければなりません。いつもおやつを上げる必要はありませんが、飼い主の庇護と信頼を感じられるようでなければ、名前を呼んでも寄ってくることはないでしょう。

さらに、意味もなく名前を呼ぶことも厳禁です。もし名前を呼ばれても何も起きないのであれば、犬はその音の刺激を自分と無関係なものだと覚えてしまいます。「名前を呼ばれても何も起きない」という経験を積めば積むほど、その音に意味がないと学習してしまうからです。

名前=ご褒美と覚えさせる

名前を憶えてもらうには、他に騒音や気が散る臭いなどがない環境で始めましょう。ご褒美にするのはおもちゃでも構いませんが、それよりも短時間かつ本能を刺激するおやつやフードの方が向いています。

名前を呼び、反応したらおやつを見せて寄って来させます。しばらくして、再度名前を呼び反応させ、おやつ等で喜ばせます。これを適度な感覚で行ってください。集中していないときに名前を何度も呼んだり、名前に関連付けてお座りやお手など他のトレーニングをするのは避けましょう。

おもちゃやおやつに夢中になっている時に呼ぶのも避けましょう。集中していないために自分と名前を結びつけられないことや、単なる騒音の一つとして認識してしまうというのがその理由です。

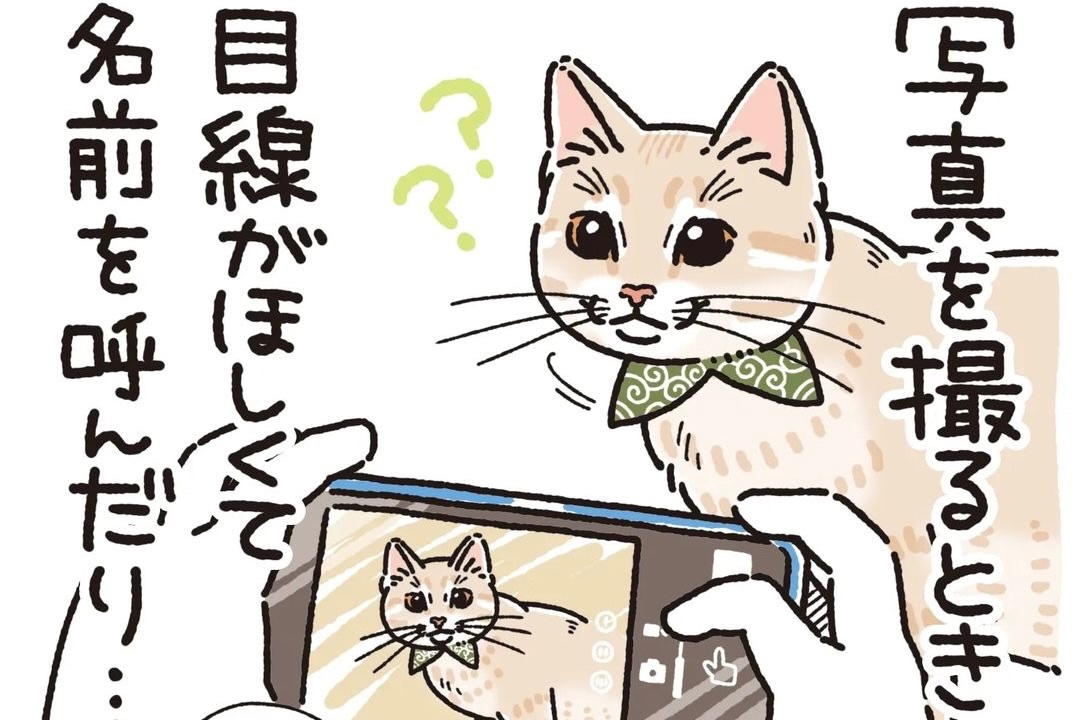

次いで、名前を犬のアイコンタクトに結び付けていきます。名前を呼ばれると、犬がすぐにこちらを見るようにするトレーニングです。これで、名前だけで反応して他のトレーニングを行いやすくなります。名前を呼んでおやつをすぐに見せ、自分の目線に持っていってアイコンタクトを取るようにします。

必ず犬の正面で行ってください。慣れてくれば声の方向に反応するようになりますが、まずは認識しやすい条件でトレーニングを続けましょう。反応するようになれば、横や後ろからもトレーニングしていきます。

名前を覚えるのは非常に大切

名前にポジティブな反応ができるようになれば、呼ぶだけで自分の元に呼び寄せたり、何かの行為を止める・続けさせるなどのトレーニング、人ごみの中で呼び寄せるなどのトレーニングも覚えさせることが出来るようになります。

ポイントは、「犬を集中させること」「必ず名前を良いことと結びつけること」です。飼い主の声に反応するようになれば、トレーニングがしやすくなるだけでなく、犬も一層飼い主との信頼や愛情を育むことが出来ます。名前を呼ぶだけで幸せそうな表情を見せてくれるのは、犬を飼う際の大きな喜びの一つです。

人間と犬の相性

4 PM production/shutterstock.com

「犬は人間の最高の相棒」とよく言われます。この表現そのものには、個人的な愛着や感情が混ざっていることも否めませんが、確かに犬は人間に非常に密着して生きる、自然界の中でも特異な動物です。

犬は、常にリーダーシップを必要としています。自分がリーダーになるか、他の優秀なリーダーに従うか、のどちらかです。リーダーが愛情深く、信頼できる存在であれば、犬も従順に従いやすくなります。

自然界では、このリーダーシップは単なる腕力や威力で示されるものの、人間との間ではそうではありません。犬は、自分の世話を愛情深くしてくれる人、適切なコマンドによっていつも飽きさせずに過ごせる人を信頼するようになります。

毎日エサをくれる人や散歩に連れて行ってくれる人に懐きやすいのはそのためです。自分にとって脅威ではなく、エサと散歩や遊びという重要な活動を支えてくれる人には、犬も信頼を寄せやすくなり、そんな人が近づいてくるだけ自然と注意を払うようになるからです。

そのような理由から、犬が人間の最高の相棒になるには、その人間が信頼関係を築けるかどうかにかかっています。

不思議なことに、日本原産の犬たちは警戒心が強い傾向にあります。柴犬や秋田犬が人になつくようになるには、それ相応のトレーニングを積まなければなりません。これに比べて、外国原産の犬種は人懐こい種が多く、トレーニングしなくても懐いてくれる傾向にあります。

あくまで性格や傾向でありどうしようもないのですが、難易度は高い分日本犬が自分への信頼を示してくれる時は喜びもひとしおです。「努力のたまもの」と感じることができるでしょう。

まとめ

どんな名前を付けようが、十分な世話を受ければ犬は幸せです。注意点として述べたように、聞き取りやすい名前のほうが望ましいのは確かですが、本当に大切なのは「その名前を犬が何と結びつけているか」という点です。

私たちは言葉の意味を考えるため、叱られる時に名前を呼ばれることと、それ以外の時に名前を呼ばれることの違いを簡単に理解できます。

繰り返しになりますが、犬の場合はそうはいきません。叱る時に名前を呼んでしまうと、それだけで今までの努力が水の泡になると思っておきましょう。

犬に和名を付けるのは素敵な発想です。日本らしい文化や趣が感じられ、聞いていても心地いことでしょう。しかし、犬もそう感じるかどうかは、その名前を使って飼い主がどのように接するか、次第です。

もし、今まで名前を使って叱ってしまっていたのであれば、あだ名を使いましょう。違う名前をご褒美や嬉しいことと結びつけられるようにすれば、犬も再び幸せになれるはずです。

基本的に、犬は人間に興味を持っています。高いコミュニケーション能力を活かして、犬は人間と関わろうとし、それに意味を見出しています。名前を呼ぶトレーニングや、名前を呼んで触れ合い撫でるときも、犬には有意義な時間なのです。

そのため、私たち人間は自分が思う犬の最高の可愛がり方ではなく、「犬にとって最高の世話の仕方」を学ばなければなりません。名前を嬉しいことや楽しいことと結びつけていたいのはそのためです。

飼い主を信頼すれば、名前に反応してすぐに足元に駆け寄ってくるようになります。その時には、付けた和名もしっくり馴染み、呼ぶのも呼ばれるのも嬉しい“フレーズ”になっているはずです。引き続き愛犬との良い関係を保ちつつ、素敵なドッグライフを楽しんでください。

-

- 【2023年版】おすすめの犬映画20選!感動映画から笑える作品までご紹介!

- 犬好きの方のために映画を20本厳選しました。感動できる映画から笑える作品、ファミリー向けまで、犬の名作映画を邦画7本,洋画7本,アニメ6本を紹介します。それぞれの映画の魅力やあらすじを短い文章で簡潔に紹介しています。映画選びの参考にしていただければと思います。

- 犬と暮らしたい

-

- 愛犬と一緒に出社する夢を実現した富士通『ドッグオフィス』に行ってみた!

- “愛犬と一緒に出社する” ワンちゃんを飼っている社会人なら憧れる人も多いのではないでしょうか。そんな夢のような取り組みを富士通は大手企業ながら実現してしまいました。富士通が愛犬家のためにどんな取り組みをしているのか新たに設立された【ドッグオフィス】を取材してきました!

- 犬の生活

-

- 【犬好き必見】歴代の犬ポケモンランキング!最新作の犬ポケモンまとめてご紹介!

- 11月18日にポケモンシリーズ最新作「ポケットモンスタースカーレット」「ポケットモンスターバイオレット」が世界同時発売しました。そこで、今回は「歴代の犬ポケモン総まとめ」をお送りします。今までポケモンに興味がなかった方も、可愛くてかっこいい犬モチーフのポケモンにメロメロになっちゃうかも。

- 犬種図鑑

-

- ペット同伴できる会社がある!?『ペットフレンドリーオフィス』があるマース ジャパンに行ってきた!

- 「カルカン」「シーバ」等のペットフードや「スニッカーズ」「M&M'S」のお菓子でも知られているマース インコーポレイテッド。日本の拠点であるマース ジャパンでは「ペットフレンドリーオフィス」というペット同伴出社が可能な制度があるんです。

- 犬と暮らしたい

-

- 【2023年版】徳島県のワンコと入れるドッグラン付きのSAPA一覧をご紹介!

- 愛犬と一緒に楽しめる徳島県内のドッグラン付きサービスエリアを紹介しています。ドライブ中に立ち寄るのにピッタリのサービスエリアなので、ちょっと寄り道してワンちゃんと一緒にランチタイムを楽しみましょう。

- 犬のお出かけ

-

- 【2023年版】佐賀県の犬と入れるドッグカフェ・レストラン一覧をご紹介!

- ワンちゃん用ランチやケーキを豊富に提供する佐賀県のドッグカフェを紹介しています。愛犬とのドライブ中に、旅行のついでに立ち寄って、愛犬同伴でランチを楽しんだりドッグランで思いっきり遊んだりしましょう!

- 犬のお出かけ

-

- 【2023年版】佐賀県のワンコと入れるドッグラン付きのSAPA一覧をご紹介!

- 24時間利用可能な自然公園も併設されたドッグラン付きサービスエリアがある佐賀県。休日には愛犬と一緒にドッグランで思いっきり遊んで、美味しい地元の海産物を使った料理を味わいましょう!

- 犬のお出かけ

-

- 【2023年版】島根県の犬と入れるドッグラン付きの道の駅をご紹介!

- 島根県にあるドッグラン付きの道の駅をご紹介します。ワンコと一緒にのんびりと旅を満喫するのにおススメのスポットですよ!

- 犬のお出かけ

-

- 【2023年版】鹿児島県のワンコと入れるドッグラン付きのSAPA一覧をご紹介!

- ワンちゃんと一緒に楽しめる鹿児島県のドッグラン付きサービスエリアを紹介しています。雄大な桜島を眺められる展望台や、地元鹿児島県産黒豚を使用したランチは必見です。

- 犬のお出かけ

mofmo掲示板

-

- マルチーズを飼っていますが、涙焼けがひどくどうしたら除去できるのでしょうか?

- こまめに目の周りを拭いていますが、涙焼けがひどくなる一方です。

- コメント

うちの子はチワワですが、1、2才の頃まで涙焼けがひどかったです。ただドライフードを替えたり、出来るだけ手作りのご飯に替えたりしてみると、その後ずっと涙焼けしなくなりました。

-

- 里親に立候補しようと考えていますが。。。

- 里親に立候補しようかと家族で話し合っています。 ペットショップで購入した犬を15年飼育していたので 犬の飼育の問題は大丈夫ですが、里親さんとのトラブルもよく聞くので迷っています。 実際に家族にお迎えしたことのあるかた、体験談をきかせください。

- コメント

信頼できる団体さんを探すこと。 動物を飼うのは、お金がある程度かかることを理解する。 フード、予防注射、フィラリア予防薬、トリミングは、必須。 病気になったら病院代。 最低でも、上記は掛かります。 最後まで飼育すること。 これが、里親に限らず動物を飼う最低条件です。 無理な方は諦めたほうが、良いです。

-

- うさぎがなんだか落ち着きがありません。

- 飼い始めて半年。最初はおとなしく、意思表示も少なかったのですが 最近は、ゲージの中で体当たりしてり、動き回りま。 1日に1時間以上は自由に部屋を駆けずり回らせています。 ストレスでしょうか?

- コメント

ストレス溜まってるね、それ。そのままにしておくと病気とかになっちゃうかも。ストレス発散できるようにたっぷり遊んであげなきゃ!