犬は迷子になっても家に帰ってこれる?犬の帰巣本能のメカニズムについて解説!

一般的に「犬には帰巣本能がある」といわれています。一方「帰巣本能を持たない犬もいる」という説もあります。この記事では、犬の帰巣本能について解説していきたいと思います。

帰巣本能とは?

pixabay.com

帰巣本能とは「自分のテリトリーや家族と離れてしまった時にその場に戻ること」や「本来の自分の生活圏に戻ること」を意味します。この能力は「本能」という言葉の通り、経験や学習などによって身につけるものではなく、生まれながら組み込まれているものということができます。

帰巣本能は体内時計や生態磁石・嗅覚などの体の器官をフル活用して発達します。

全ての犬が帰巣本能を持っているわけではない

帰巣本能には個体差があるとされています。本来生まれながら持った能力とはいえ、もともとは「環境と共に順応して変化してきた能力」ともいわれています。つまり、全ての犬が同じように帰巣本能で飼い主のもとに帰れるわけではないのです。

一例をあげると、毎日同じ散歩コースしか歩かない犬はあまり帰巣本能が強くない可能性があります。普段は家で生活していて、あまり考えずに同じコースを散歩しているので、知らない場所に行くと帰るどころか恐怖心でどうしていいか分からなくなってしまいます。このために帰巣本能が発達しないのです。

また、犬種によっても帰巣本能の程度はいくらか異なります。例えば「柴犬は帰巣本能が強くシベリアンハスキーは低い」といわれています。しかしこれも個体差があり、あくまでも統計上の話です。

犬の帰巣本能の仕組み

pixabay.com

犬の帰巣本能については色々と議論があります。それでも、生来備わっている他の能力から帰巣本能についていくらか分かることがあります。ここでは帰巣本能のメカニズムについてご紹介します。

嗅覚

犬の嗅覚はとても敏感で、匂いで飼い主さんと違う人を見分けられるほどです。この鋭敏な嗅覚を使うことで、風に乗って運ばれてきた「覚えのある匂い」を辿って目的地に帰れる可能性があります。

湿度が多いほうが匂いをキャッチしやすいので、乾燥地帯にいる犬よりは湿気が多い地域の犬の方が、この能力を使いやすいとされています。

ナビゲーション能力

動物たちは体内に組み込まれた感覚で方向や距離を測っているとされています。犬も例外ではありません。体内の感覚や自然界の色々な物を利用して帰巣本能を発揮する可能性があります。

一例として、犬は正確な腹時計を持っています。実際、犬はだいたい同じ時間にご飯を要求します。このように犬の体内には色々なものを感知する能力が組み込まれているため、帰りたい場所に帰るGPSのような機能が働くと考えられます。

地磁気による方向感覚

犬が排泄をする時にグルグル回る姿はよく目にする光景です。実はこの行動には地球の磁場が関係しています。犬には磁気を感知する能力があるようで、この能力を利用して方向を見定めて元に居た場所へ帰れるともされています。

犬以外に帰巣本能がある動物

pixabay.com

帰巣本能があるのは犬だけではありません。米粒ほどの小さい生き物でも帰巣本能が備わっていることがあります。ここからは帰巣本能を発揮する動物をいくつかご紹介します。

鳩

日本では伝書鳩として使われたことがあるほど、鳩の帰巣本能は有名です。鳩も「電磁波や太陽の位置などを把握して自分の位置をキャッチしている」といわれています。

猫

「犬よりも猫の方が帰巣本能がある」という意見があります。「外で飼っている猫がご飯の時だけは家に帰って飼い主さんに甘える」という行動を見ると、この説には信頼できる裏付けがあるように思えます。

サハラ砂漠アリ

アリはとても小さい生き物ですが、サハラ砂漠アリの行動範囲は半径500メートルの広範囲に及ぶとされています。この範囲を移動する時は、なんと歩数で距離を測り、太陽の位置で方向を認識していると考えられています。

過信しない

pixabay.com

「犬が長旅をして飼い主さんと再会した」といった感動的なエピソードを聞くと「自分も同じ経験をしてみたい」と思う方が出てくるでしょう。あるいは「犬には帰巣本能があるし、うちの犬は賢いから迷子になっても帰ってこれる」と思う方もいるでしょう。

しかし、冒頭でも述べたように、全ての犬に帰巣本能が備わっているわけではありません。どの犬でも必ず家に帰れるわけではないのです。また、たとえ優れた帰巣能力があったとしても、交通量の多い道路など移動にはいろいろな危険が伴います。

そのため飼い主さんは犬の帰巣本能を過信するべきではありません。まずは、愛犬が迷子にならないように対策をしてください。散歩の時には、自分から離れていかないようにリードで繋ぐ必要があります。

万が一迷子になってしまった時に備えて迷子札をつけておいたり、マイクロチップを埋め込んだりなど、事前に対策をしておくと犬も飼い主さんも悲しい思いをすることを防ぐことができます。

-

- 【2023年版】おすすめの犬映画20選!感動映画から笑える作品までご紹介!

- 犬好きの方のために映画を20本厳選しました。感動できる映画から笑える作品、ファミリー向けまで、犬の名作映画を邦画7本,洋画7本,アニメ6本を紹介します。それぞれの映画の魅力やあらすじを短い文章で簡潔に紹介しています。映画選びの参考にしていただければと思います。

- 犬と暮らしたい

-

- 愛犬と一緒に出社する夢を実現した富士通『ドッグオフィス』に行ってみた!

- “愛犬と一緒に出社する” ワンちゃんを飼っている社会人なら憧れる人も多いのではないでしょうか。そんな夢のような取り組みを富士通は大手企業ながら実現してしまいました。富士通が愛犬家のためにどんな取り組みをしているのか新たに設立された【ドッグオフィス】を取材してきました!

- 犬の生活

-

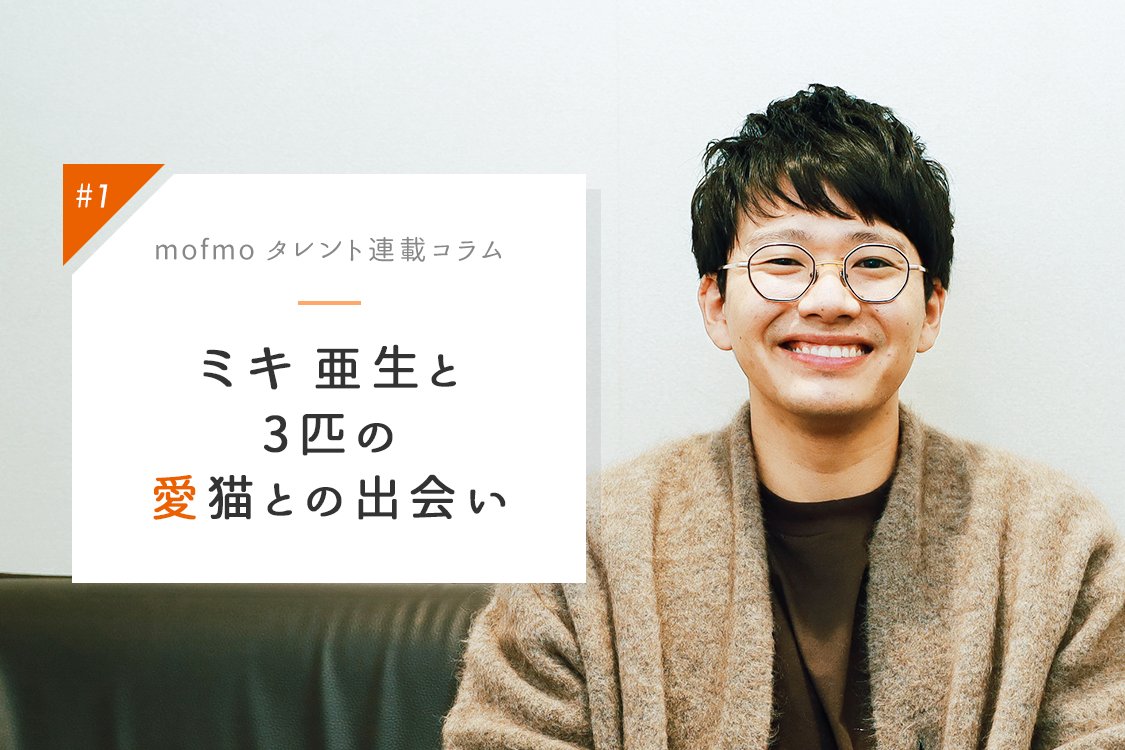

- ミキ亜生(芸人)/第1回 「犬派だった僕が、3匹も猫を飼うなんて夢にも思ってなかったです」

- お笑いコンビ・ミキの亜生さんは、自身が保護した3匹の猫ちゃん「助六(メス)」「銀次郎(オス)」「藤(メス)」と生活をしています。芸人として活躍する傍らで、街で見つけた猫を保護し、里親を見つける活動を行っている亜生さんに、保護猫活動や猫たちとの生活についてインタビューしました。

- お笑いタレント

-

- ペット同伴できる会社がある!?『ペットフレンドリーオフィス』があるマース ジャパンに行ってきた!

- 「カルカン」「シーバ」等のペットフードや「スニッカーズ」「M&M'S」のお菓子でも知られているマース インコーポレイテッド。日本の拠点であるマース ジャパンでは「ペットフレンドリーオフィス」というペット同伴出社が可能な制度があるんです。

- 犬と暮らしたい

-

- 【2023年版】徳島県のワンコと入れるドッグラン付きのSAPA一覧をご紹介!

- 愛犬と一緒に楽しめる徳島県内のドッグラン付きサービスエリアを紹介しています。ドライブ中に立ち寄るのにピッタリのサービスエリアなので、ちょっと寄り道してワンちゃんと一緒にランチタイムを楽しみましょう。

- 犬のお出かけ

-

- 【2023年版】佐賀県の犬と入れるドッグカフェ・レストラン一覧をご紹介!

- ワンちゃん用ランチやケーキを豊富に提供する佐賀県のドッグカフェを紹介しています。愛犬とのドライブ中に、旅行のついでに立ち寄って、愛犬同伴でランチを楽しんだりドッグランで思いっきり遊んだりしましょう!

- 犬のお出かけ

-

- 【2023年版】佐賀県のワンコと入れるドッグラン付きのSAPA一覧をご紹介!

- 24時間利用可能な自然公園も併設されたドッグラン付きサービスエリアがある佐賀県。休日には愛犬と一緒にドッグランで思いっきり遊んで、美味しい地元の海産物を使った料理を味わいましょう!

- 犬のお出かけ

-

- 【2023年版】島根県の犬と入れるドッグラン付きの道の駅をご紹介!

- 島根県にあるドッグラン付きの道の駅をご紹介します。ワンコと一緒にのんびりと旅を満喫するのにおススメのスポットですよ!

- 犬のお出かけ

-

- 【2023年版】鹿児島県のワンコと入れるドッグラン付きのSAPA一覧をご紹介!

- ワンちゃんと一緒に楽しめる鹿児島県のドッグラン付きサービスエリアを紹介しています。雄大な桜島を眺められる展望台や、地元鹿児島県産黒豚を使用したランチは必見です。

- 犬のお出かけ

mofmo掲示板

-

- 近所の公園で犬のうんち持って帰らない人!!

- うちの近所には、わりと広い公園があります。なので犬の散歩している人が多いのですが、うんちをもって帰らない人がいます。そのまま。何度か現場を目撃しましたが、、、「ちゃんと持って帰ってください」って言えずにいます。みなさんならどうしますか?

-

- 犬って歯磨き必要なのですか??

- 歯磨き効果のあるガムやおもちゃの存在はしっていましたが、犬は歯磨きが必要なのですか? うちは歯磨きまでしていないので、するべきなのか、ふとおもいました。

- コメント

してますよ~。小さい頃からやってるからか、うちの子は歯磨き嫌がりませんね。口臭しなくなるし、口の中が雑菌だらけだと、その雑菌が体内に入ることにもなるので、健康のためには絶対にしたほうがいいですよ。

-

- ペット可のマンションを分譲で買いたい。注意点は?

- ペット可の分譲マンションをさがしてます。 知人が購入した時はペット可だったのに、10年ぐらい前に、いろいろトラブルがあり ペット禁止になったマンションがあります。 現在飼育のワンちゃんはそのまま飼育し、新たに飼育することを禁止されました。 マンションで飼育する際の注意点を教えてください!

- コメント

分譲マンションでも犬の大きさ等の規定が細かくあります!大型犬NGの分譲マンションも多いので、事前に不動産屋さんに聞くのがオススメです。