周りからも犬からも尊敬される飼い主になろう!

mofmo編集部です。

周りからも愛犬からも尊敬される、より良い飼い主を目指しましょう! 飼い主検定があるということを知っていますか?一度は受けてみたい検定ですよね。 今回は、その検定について話していきます。

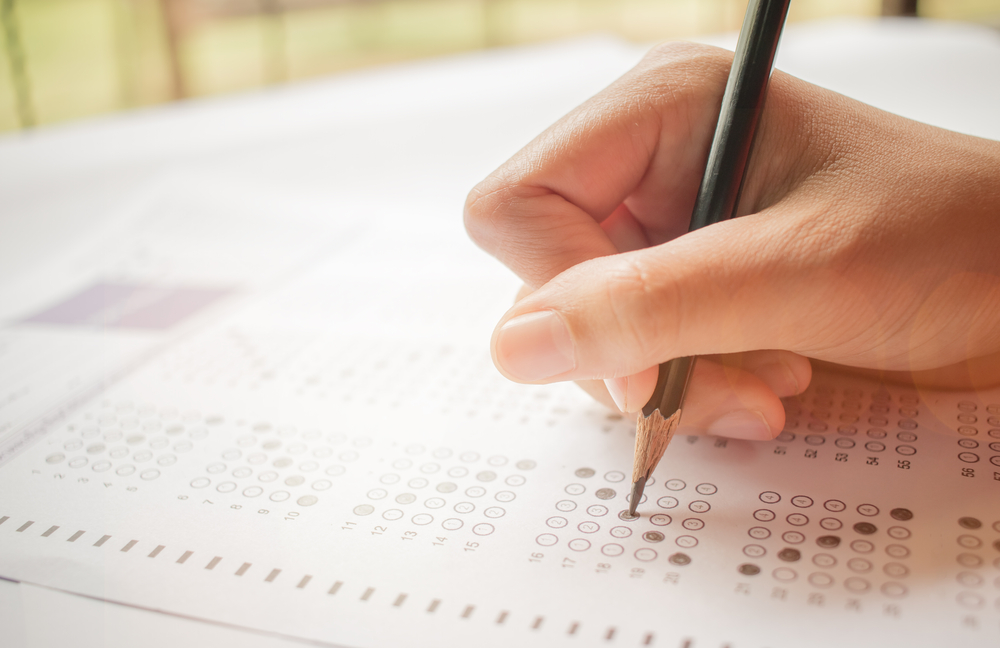

試験の具体的な内容は?

panitanphoto/shutterstock.com

では試験では具体的にどんなことが出題されるでしょうか。例をいくつか見てみましょう。まず基礎級の方ですが、過去にこんな問題が出題されました(第1回 動物愛護社会化検定基礎級試験)。

問1 以前は犬の祖先はジャッカルという説が支持されていましたが、現在犬の祖先といわれているのは?正しいものをひとつ選びなさい。 a:オオカミ b:ヤマネコ c:キツネ d:コヨーテ

問2 トイレの習慣をつけるのにはどの方法が良いでしょうか?一番適切なものをひとつ選びなさい。 a:決められた場所で上手に排泄したら、すぐに褒める。 b:決められた排泄場所ではないところで排泄してしまったら、犬の鼻をそこにグッと押しつけ、大きな声で強く叱る。 c:排泄しそうなそぶりをみせたら、ペットシーツを持って急いで子犬のあとを追いかける。 d:トイレに排泄した便や尿は、片付けずにそのままにしておけば、そこがトイレの場所であることを自然に覚えてくれる。

問3 犬が食べると中毒を起こす可能性のある食べ物はどれですか?以下からひとつ選びなさい。 a:りんご b:にんじん c:タマネギ d:ブロッコリー

問4 「狂犬病予防法」を管轄しているのはどの省庁ですか?正しいものをひとつ選びなさい。 a:農林水産省 b:国土交通省 c:厚生労働省 d:環境省

あまりなじみのない質問もあるかもしれませんが、比較的簡単な問題もあります。このように基礎級では法律関連や犬の食事、しつけ、歴史などについて幅広い問題が問われます。続いて専門級の過去の出題を見てみましょう。

問1 犬や猫が人間と同じものを食べた場合、ある栄養素が摂り過ぎになります。 その栄養素はどれですか?ひとつ選びなさい。 a:たんぱく質 b:ビタミンA c:食塩 d:カルシウム

問2 犬のワクチン接種により予防が可能な病気の中で、人にも感染するものはどれですか?ひとつ選びなさい。 a:レプトスピラ症 b:ジステンパー c:犬伝染性肝炎 d:パルボウイルス感染症

問3 日射病、熱中症などとも表現される熱射病についての記述です。間違っているものをひとつ選びなさい。 a:体温が41℃を超えるような場合は、血管内に多数の血栓ができる播種性血管内凝固症候群(DIC)という病態になり、最悪は死に至る。 b:意識状態に問題が発生している場合は冷水を適量ずつ分割して与える。 c:とにかく体を冷やす処置をし、獣医師の診察を受ける。 d:熱射病は飼い主の心がけで防げる病気である。

問4 犬や猫に与えると危険のある食べ物とその危険の組み合わせです。間違っているものをひとつ選びなさい。 a:キシリトール⇒低血糖によるケイレン b:ネギ類⇒溶血性貧血 c:チョコレート⇒鼻血 d:牛乳⇒乳糖不耐症の下痢

専門級はやはり問題の難易度が上がっているのが分かります。病気や栄養素などに関して専門的なワードが出てきます。問題数は60問~100問とけっこう多いので、公式テキストを使うとより勉強がスムーズでしょう。

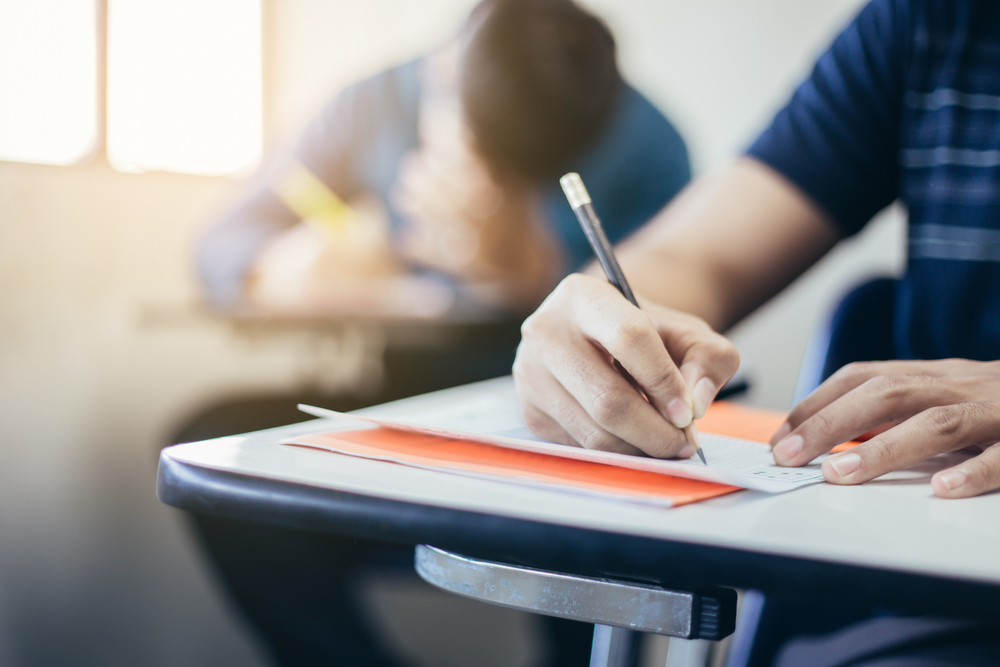

動物愛護社会化検定を受けるメリット

smolaw/shutterstock.com

では動物愛護社会化検定を受けるとどんなメリットがあるでしょうか? 公式サイトに参照されている合格者の声を見てみましょう。

犬を飼うのが初めてだったので、しつけやマナー、法律等、犬に関する知識を身に付けたくて受検しました。犬の飼育については本やインターネットで調べていたのですが、様々な情報がある中でどれを信用して良いのか分からず戸惑っていた時に、娘が動物愛護社会化検定基礎級を見つけてきました。勉強をすることで、犬の生態やしつけの方法に関する理解が深まり、愛犬と接する時間がより豊かなものになりました。 また、「合格」することで、飼い主としての責任を少しですが自信を持ちました。初めて犬を飼ってもし自信がないなら、是非挑戦して欲しいです。犬を飼う者にとって「合格がゴールではなくスタートなのだ」と改めて思いました。出典:https://happ.or.jp/voice

この家族の場合は検定を受けることで、犬を家族としてしっかり世話するための自身がついたようです。また犬に関するより詳しい情報が分かった結果、愛犬と過ごす時間の密度が濃くなったようです。このように知識を増やすことで、より愛犬と楽しく、また愛犬にとってベターな付き合い方ができるようになります。別の声も見てみましょう。

ちょうどミルクを訓練士さんに3ヵ月間預けることを決めた頃に、娘が動物病院で「動物愛護社会化検定 基礎級」のパンフレットを見つけました。ミルクが訓練を受けている間に、自分達もミルクにとって最良のパートナーになろうと思い、全員が合格することを目標に受検勉強を始めました。 勉強を通して、犬を飼うことの難しさや責任の重さを改めて感じました。同時に、犬と飼い主がお互いに幸せに暮らすために必要なことを家族全員で学べたことにより、ミルクを家族の一員として迎え入れることができた喜びと、ミルクとの楽しい時間を今まで以上に実感できるようになりました。出典:https://happ.or.jp/voice

こちらの家族は受験勉強を通して、犬を飼育することが決して楽なことではないという点や、責任の重さを認識することができました。愛犬が訓練を受けている間に、より飼育環境や意識を改善できるようになれたと実感しています。

今年、初めて犬(MIX6ヵ月)を飼うことになりました。これまで猫との付き合いは20数年ありましたが、初めての犬との生活に戸惑うことが多く、これから長い間、共に暮らす家族として必要な知識を身に付けたいと思い「動物愛護社会化検定 基礎級」を受検しました。 勉強の中で、ブラッシングやマッサージがスキンシップ効果だけでなく病気の早期発見につながることを知り、愛犬とふれ合う時間が増えました。今、人間、犬、猫ともに平和に仲良く楽しく暮らしています。出典: https://happ.or.jp/voice

ペットは初めてではないものの、犬を飼うのは初めてだというケースです。どのような接し方をすると愛犬の健康管理がしやすくなるのかということを学べたようです。また愛犬と触れ合う時間も増えたようで、まさに検定の良い面が出ています。

飼い主は常にペットについて勉強しよう

犬を飼うのは簡単だと思っている人も少なくありませんが、動物を飼うのは決して簡単なことではありません。人間とは明らかに違うとはいえ、犬もコミュニケーションを必要としています。ストレスを感じることもあります。しかも身体的なストレスだけではなく精神的なストレスを感じるとも言われています。さらに最近の研究では、犬は自分や自分の飼い主をどのように扱っているかをよく観察していて、その観察に基づいて行動を変化させることも分かっています。さらに長時間一人ぼっちにされると犬はうつっぽくなることもあります。非常に人間くさい動きをすることがあるのです。つまり犬は飼い主がどれだけ自分に優しく接してくれているか、大切に思ってくれているかを理解しているということです。

そのため飼い主は、自分の感覚で犬に接するのではなく、やはり犬に関する知識を一通り身につけておくことが大切と言えるでしょう。自分が思っているよりも犬はずっと賢く、ずっと自分の言動を観察しています。犬の歴史や生態、しつけや行動など犬のノウハウを身に着けることで犬との関係はもっと強くなることでしょう。

今回は動物愛護社会化検定の基礎級と専門級について紹介しました。 専門級の検定は受験資格が設定されているため受験するのは難しいとしても、基礎級であれば誰でも受験することができます。基礎級だけでも多くのノウハウが身につくため、積極的に挑戦してみると良いでしょう。

-

- 【2023年版】おすすめの犬映画20選!感動映画から笑える作品までご紹介!

- 犬好きの方のために映画を20本厳選しました。感動できる映画から笑える作品、ファミリー向けまで、犬の名作映画を邦画7本,洋画7本,アニメ6本を紹介します。それぞれの映画の魅力やあらすじを短い文章で簡潔に紹介しています。映画選びの参考にしていただければと思います。

- 犬と暮らしたい

-

- 【犬好き必見】歴代の犬ポケモンランキング!最新作の犬ポケモンまとめてご紹介!

- 11月18日にポケモンシリーズ最新作「ポケットモンスタースカーレット」「ポケットモンスターバイオレット」が世界同時発売しました。そこで、今回は「歴代の犬ポケモン総まとめ」をお送りします。今までポケモンに興味がなかった方も、可愛くてかっこいい犬モチーフのポケモンにメロメロになっちゃうかも。

- 犬種図鑑

-

- ミキ亜生(芸人)/第1回 「犬派だった僕が、3匹も猫を飼うなんて夢にも思ってなかったです」

- お笑いコンビ・ミキの亜生さんは、自身が保護した3匹の猫ちゃん「助六(メス)」「銀次郎(オス)」「藤(メス)」と生活をしています。芸人として活躍する傍らで、街で見つけた猫を保護し、里親を見つける活動を行っている亜生さんに、保護猫活動や猫たちとの生活についてインタビューしました。

- お笑いタレント

-

- ペット同伴できる会社がある!?『ペットフレンドリーオフィス』があるマース ジャパンに行ってきた!

- 「カルカン」「シーバ」等のペットフードや「スニッカーズ」「M&M'S」のお菓子でも知られているマース インコーポレイテッド。日本の拠点であるマース ジャパンでは「ペットフレンドリーオフィス」というペット同伴出社が可能な制度があるんです。

- 犬と暮らしたい

-

- 【2023年版】徳島県のワンコと入れるドッグラン付きのSAPA一覧をご紹介!

- 愛犬と一緒に楽しめる徳島県内のドッグラン付きサービスエリアを紹介しています。ドライブ中に立ち寄るのにピッタリのサービスエリアなので、ちょっと寄り道してワンちゃんと一緒にランチタイムを楽しみましょう。

- 犬のお出かけ

-

- 【2023年版】佐賀県の犬と入れるドッグカフェ・レストラン一覧をご紹介!

- ワンちゃん用ランチやケーキを豊富に提供する佐賀県のドッグカフェを紹介しています。愛犬とのドライブ中に、旅行のついでに立ち寄って、愛犬同伴でランチを楽しんだりドッグランで思いっきり遊んだりしましょう!

- 犬のお出かけ

-

- 【2023年版】佐賀県のワンコと入れるドッグラン付きのSAPA一覧をご紹介!

- 24時間利用可能な自然公園も併設されたドッグラン付きサービスエリアがある佐賀県。休日には愛犬と一緒にドッグランで思いっきり遊んで、美味しい地元の海産物を使った料理を味わいましょう!

- 犬のお出かけ

-

- 【2023年版】島根県の犬と入れるドッグラン付きの道の駅をご紹介!

- 島根県にあるドッグラン付きの道の駅をご紹介します。ワンコと一緒にのんびりと旅を満喫するのにおススメのスポットですよ!

- 犬のお出かけ

-

- 【2023年版】鹿児島県のワンコと入れるドッグラン付きのSAPA一覧をご紹介!

- ワンちゃんと一緒に楽しめる鹿児島県のドッグラン付きサービスエリアを紹介しています。雄大な桜島を眺められる展望台や、地元鹿児島県産黒豚を使用したランチは必見です。

- 犬のお出かけ

mofmo掲示板

-

- 近所の公園で犬のうんち持って帰らない人!!

- うちの近所には、わりと広い公園があります。なので犬の散歩している人が多いのですが、うんちをもって帰らない人がいます。そのまま。何度か現場を目撃しましたが、、、「ちゃんと持って帰ってください」って言えずにいます。みなさんならどうしますか?

-

- 猫の名前で悩んでます!みなさんはどうやって決めましたか??

- 猫を家族に向かい入れることになりました。「梅」って命名したかったのですが、家族に反対されています。 どうやってペットの名前を決めましたか?エピソード聞かせてください!

- コメント

にゃごたです。ずっと猫を飼いたかったのでもし飼えたらと妄想してました。 もし飼う機会があれば、にゃごただ!と決めた年にケガしてる猫を保護したので、念願のにゃごたと呼んでます。 メスなんですが

-

- 犬の飛行機移動。不安でいっぱいです。

- 転勤が決まり、飛行機に乗らなくてはいけません。我が家の愛犬を飛行機移動させるべきか、悩んでます。 いろいろとリスクがあると聞いて・・・体験談をきかせてください! ちなみにうちの子は柴犬5歳メスで避妊済みです!

- コメント

パグなんかはそもそも飛行機に乗せられない犬種ですし、飛行機での移動にはリスクが伴う事は仕方ないですよ。柴犬で若いってこともあるので大丈夫だと思いますが、心配ごとがあるなら新幹線を利用することも考えてはどうですか?