いんげんは猫に与えてもいいの?栄養素や与え方のポイントを解説

いんげんの歴史は大変古く、紀元前5000年頃には現在のメキシコ辺りで食べられていたと推測されています。そんな歴史あるいんげんですが、猫に与えても良い食材なのでしょうか? 今回はいんげんの栄養素の解説をしつつ、猫に与える際の注意点やポイントなどをまとめていきたいと思います。

いんげんの歴史

leonori/shutterstock.com

いんげんの歴史は大変古く、紀元前5000年頃には現在のメキシコ辺りで食べられていたと推測されています。日本においても江戸時代には中国から日本に渡ってきており、マメの部分を主に食されていたようです。その後江戸後期になって若いさやの状態でも食べられるようになった経緯があります。

このようにいんげんは二種類の方法で食することができる大変バラエティに富んだ野菜です。また春に種を撒いて夏に収穫する野菜ですので、主に夏場が旬な野菜です。

ただ明治時代以降品種改良がなされてきたので、最近では一年中スーパーで手に入る野菜になっています。

名前の由来

ところでなぜ「いんげん」と呼ぶのでしょうか。少し豆知識をご紹介しますね。

この野菜を日本に持ち込んだのは隠元禅師という人でした。そのため日本では「いんげん」という名称で知られるようになっていったんですね。そして豆ではなく若いさやを食べるようになると「さやいんげん」と呼んで区別するようにもなっていったんですね。

現在では単にいんげんといっても200種類以上の品種が栽培されており、世界では1000種類もの品種が存在しているんです。それだけ人々の食事に欠かせない野菜になっています。

このように私たちの食卓になじみの深い野菜ですが、猫との相性はどうなのでしょうか。一般に人間が食べているいんげんを猫が食べても大丈夫なのでしょうか。

猫に食べさせてもOK!

いんげんは猫に食べさせても特に問題ありません。過剰摂取するのは含有するミネラル成分の関係上NGですが、少量であれば特に問題ないと言われています。

具体的にはマグネシウムやリンに注意しなければなりません。マグネシウムを大量に摂取すると泌尿器系の問題が起こりやすくなりま。またリンについても腎臓負担が大きいために腎臓を患っている猫には不向きです。

ただ健康体の猫を飼っていて、かつ大量に摂取させるわけでないなら、いんげんは危険な食材というわけではありません。あげてもあげなくてもよい食材ながら、あげたらあげたで「有効な栄養素を摂取できると期待できる食材」といったところです。時々あげる分には良い野菜と言えるでしょう。

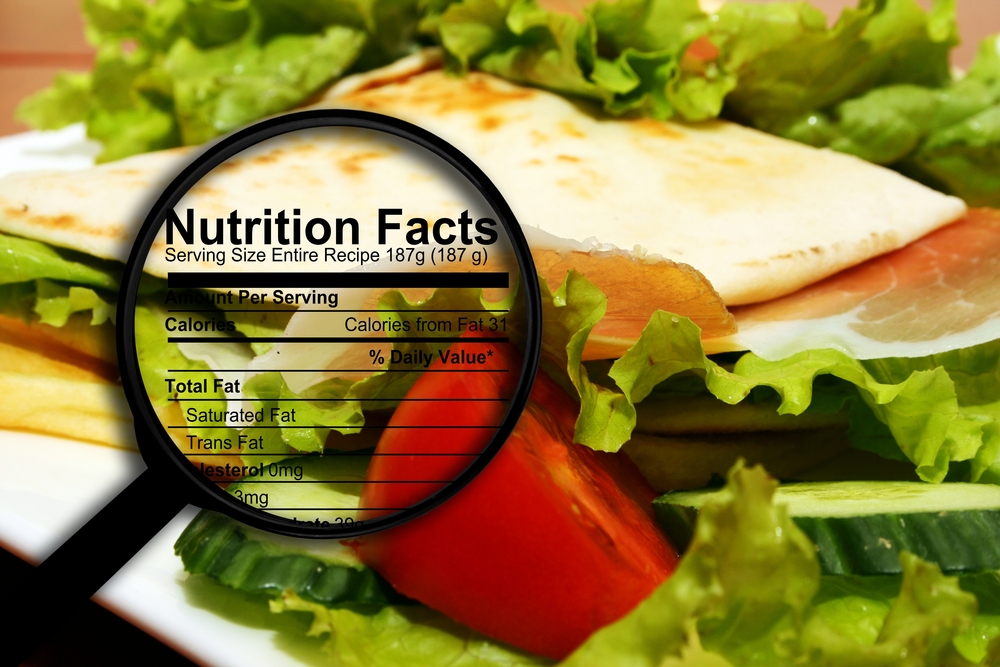

いんげんの栄養素

いんげんには様々な栄養素が含まれていますが、代表的なものをいくつか紹介したいと思います。

alexskopje/shutterstock.com

さやいんげんにはタンパク質が豊富

いんげんにはタンパク質が豊富に含まれており、さやいんげんからも、いんげん豆からも摂取することができます。このタンパク質は体の構成に重要な役割をになっており、人間だけに限らず猫にも必須成分になっています。そのためタンパク質が不足すると体に深刻な影響を与えかねません。

さやいんげんやいんげん豆に含まれるタンパク質は体の中に吸収されるとアミノ酸に分解されます。そしてその後タンパク質に合成されて体内で活用されていくことになります。

体内で合成されるアミノ酸には、「不可欠アミノ酸」と「必須アミノ酸」とがあり、どちらも体内では必要なアミノ酸です。これらをバランスよく摂取しないと十分なタンパク質合成がなされなくなってしまいます。

お米や麺類やパン類といった穀物は「アミノ酸スコア」と呼ばれる指数が低いため体内に取り入れたタンパク質の6割くらいしか体の中で活用されていません。しかしいんげん豆に含まれるタンパク質はアミノ酸スコアが高く体内への吸収率は高くなります。

そのためお米と共にいんげん豆も一緒に食べると体内でのたんぱく質利用度は一気に高まり効率性はとてもよくなります。バランスよくタンパク質を取り入れることで効率よく栄養素を摂取していくことが必要なんですね。

このようにいんげん豆、そしてさやいんげんは猫にも必要なたんぱく質を十分取り入れられる野菜です。

炭水化物も豊富

次に取り上げる栄養素は炭水化物です。炭水化物はさやいんげんにもいんげん豆にも豊富に含まれており、タンパク質の次に多い栄養素になります。さやいんげんの場合はそら豆と同じ含有量、いんげん豆の場合は小豆より少し少ない含有量で、いずれにしても豊富に含まれています。

炭水化物はデンプンが主体で、酵素の作用によってぶどう糖に変換され、小腸から肝臓に送られてその後各部位の隅々へ運ばれていきます。そのようにして体全体の体温の維持に用いられたり、保存エネルギーとなって後で必要な時に使用されたりします。

炭水化物もタンパク質と同じで人間だけに限らず猫にも必須の栄養素です。炭水化物なしでエネルギーを蓄えることはできません。ですからさやいんげんを食べることによって炭水化物を摂取するのはメリットになります。

しかし炭水化物というのは糖類のことを指しますので過剰に取り入れてしまうと体内で脂肪に変わっていきます。脂肪は溜めすぎると太りすぎの原因となり注意が必要です。

ただ脂肪すべてが悪いわけではありません。適度に蓄積される脂肪は脳や神経系には必要なエネルギーですので、適量であれば大きな問題になることはありません。

ビタミンKがいっぱい

ビタミンKの働きはいくつかありますが、その一つに血液の凝固と関係したものがあります。血液凝固は「プロトロビン」という物質が肝臓で形成されることによって可能になりますが、ビタミンKもその作用の一端を担っています。そのためビタミンK不足に陥ると血液凝固に時間がかかったり、場合によっては固まらないとった弊害が生じてしまいます。

さらにビタミンKの別の働きとして、骨作りの過程に欠かせないという点もあげられます。カルシウムは骨に必須ですが、ビタミンKはそのカルシウムが骨に密着して浸透させる働きをするため、不足すると骨がもろくなっていく原因になります。最悪の場合は骨粗しょう症になって骨折しやすい身体になってしまうというわけですね。

このようにさやいんげんに含まれているビタミンKによって血液凝固や丈夫な骨作りが促進されるので、いんげんはぜひ取り入れたい食材といえます。

とはいえビタミンKは健康な猫であればきちんと体内で生成されます。ですからそれほど体外からの摂取に過敏にならなくても良い栄養素です。ただし高齢になればビタミンだけでなく様々な栄養素を体内で形成していくことが難しくなっていきますので、そうした時にいんげんからビタミンKを取り入れることを考えてみてもよいでしょう。

骨を強化してくれるさやいんげんは、愛猫が骨の問題を抱えたときなどに元気の源になってくれると考えると、時折与えてみるのも良いのかもしれませんね。

ビタミンB群も豊富

いんげん豆にはビタミンも豊富に含まれています。そのため必要な栄養素を補うのにとても良い野菜です。とくにビタミンB群が豊富でビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6などが含まれています。

・ビタミンB6 ビタミンB1とはブドウ糖をエネルギーに変換するために使われるとても重要な栄養素です。そのためビタミンB1は疲労を改善するのに良い栄養となります。体をたくさん使って疲れを感じる場合、体内でビタミンが消費されていることになります。そのため疲労を感じた時にはビタミンも補給しなければなりません。

ビタミンB1はその点、疲れた体を回復させる力がありますので運動量の多い猫には適切な栄養素といえますね。

とはいえビタミンには弱点があります。水溶性であるため水に簡単に溶けてしまうという問題があります。また熱にも弱いためいんげん豆を加熱処理するとビタミンB1の多くが失われてしまいます。それでビタミンB1を吸収する理想的な調理法は、熱処理をしないで摂取することです。

・ビタミンB2 いんげん豆にはビタミンB2も豊富です。B2は成長促進に欠かせないビタミンで「発育ビタミン」と呼ばれるほど子供の成長に不可欠な存在です。さらに髪や爪などの再生にもビタミンB2は働いていますし、皮膚や粘膜にもB2が欠かせません。

ビタミンB2が不足してしまうと口の中が荒れやすくなったり、皮膚がガサガサになってしまったり、髪の艶が失われたりと外面的にも輝きを失ってしまうことになります。

猫に至っても同じことで、ビタミンB2の不足は猫の健康に良くない影響を与えることがあります。この点でいんげん豆はビタミンB2が豊富です。 しかしこのビタミンB2も水溶性ですので水に溶けやすく熱にも弱いので可能なら加熱処理のしすぎは避けたいところです。もちろん水溶性であるということはビタミンB2の摂取しすぎによる弊害は起きにくいともいえるでしょう。

・ビタミンB6 いんげん豆にはビタミンB6も豊富です。このB6は酵素の働きを助ける役割を担っているので、体の機能を潤滑に動かしていくために欠かせない栄養素ということができます。

ビタミンB6はアドレナリンやドーパミン、ギャバといった神経伝達物質の生成に深く関わっている栄養素です。ですからこれらの分泌物が十分に体に行き渡るために、ビタミンB6は猫によって良い成分です。

もしビタミンB6不足に陥ると、日中あまり動かなくなったり皮膚や体の粘膜部分に炎症を起こしたりと、死に至ることはないにしても良いことはありません。神経伝達物質が滞ると情緒不安定になったりもしますので、「猫がいつもカリカリしていてよく鳴く」とか「怒りっぽい」などということもありえます。貧血になることもありますのでビタミンB6は与えるようにしたほうが良いでしょう。

ちなみにビタミンB6も水溶性ですので水に溶けやすいです。ですから必要な栄養量を摂取するためには効率よくいんげん豆を食べる必要があります。なるべく熱や水を加えないようにしたほうが効率は良さそうですね。

このようにいんげん豆には体の元気を保つのに必要なビタミンB郡が豊富に含まれていますので、猫にもピッタリの食材ということができます。ただ繰り返しますが、あげる時はあまり熱を加えない与え方が良いようです。せっかくの栄養素が失われないためです。また水で洗い流しすぎてもビタミンB6は流れていってしまいますので、洗うにしてもほどほどに水を使ったほうがよいです。

食物繊維も注目

いんげんには食物繊維も豊富に含まれています。食物繊維には不溶性食物繊維と水溶性食物繊維がありますが、いんげんのものは不溶性食物繊維です。

そのためいんげんに含まれる食物繊維は体内で溶けることがなく、胃の消化酵素で分解されることもありません。そのためいんげんの他の栄養素は吸収されていきますが、食物繊維だけは大腸に送られていくことになります。

そうすると大腸は良い刺激を受けることになり便通が良くなります。整腸効果を期待できるので便秘気味の猫には良い栄養素ということができるでしょう。とくにシニア猫にはおすすめです。

猫の場合は若い時は便通もよく腸も元気ですが、年を取るにつれ腸内が十分に活動できなくなるので便秘や下痢気味になることがよくあるからです。また胃の働きも落ちてきますので、食物繊維を取り入れることで胃や腸の調子を整えてあげることができるでしょう。

また猫は自分の毛を繕うために舐める習性がありますが、これによって胃の中に毛玉が入りやすく、それが原因で便秘になったりするなどの弊害が生じることがあります。これはとくに長毛の猫種によくある症状ですが、こうした問題を改善する目的でいんげんを食べるのも良い方法のひとつといえるでしょう。

とはいえいんげんに含まれる食物繊維は体内で溶けない食物繊維ですので、摂取しすぎは禁物です。過剰に食べ過ぎると逆に腸に繊維質を残すことになります。そうなるとそれが便秘のもとになりかねません。あくまで排便を促す程度の食物繊維を摂取するようにしましょう。

何事に関してもそうですが、過ぎたるは及ばざるがごとしです。便秘を解消しようとして繊維質を不必要に摂取していしまい、結果的に便秘になってしまっては意味がありません。まさに「ミイラ取りがミイラ」になってしまいます。

-

- 【2023年版】おすすめの犬映画20選!感動映画から笑える作品までご紹介!

- 犬好きの方のために映画を20本厳選しました。感動できる映画から笑える作品、ファミリー向けまで、犬の名作映画を邦画7本,洋画7本,アニメ6本を紹介します。それぞれの映画の魅力やあらすじを短い文章で簡潔に紹介しています。映画選びの参考にしていただければと思います。

- 犬と暮らしたい

-

- 愛犬と一緒に出社する夢を実現した富士通『ドッグオフィス』に行ってみた!

- “愛犬と一緒に出社する” ワンちゃんを飼っている社会人なら憧れる人も多いのではないでしょうか。そんな夢のような取り組みを富士通は大手企業ながら実現してしまいました。富士通が愛犬家のためにどんな取り組みをしているのか新たに設立された【ドッグオフィス】を取材してきました!

- 犬の生活

-

- 【2023年版】東京都内の犬と入れる人気ドッグカフェ一覧をご紹介!【63店舗】

- 愛犬と一緒に楽しめる東京都内のドッグカフェを紹介しています。わんことのお出かけ中、乗り換えのついでに立ち寄るのにピッタリのお店や、遠くからでもわざわざ訪れたくなる魅力的で新しいカフェで愛犬と一緒にまったり過ごしましょう!

- 犬のお出かけ

-

- 【犬好き必見】歴代の犬ポケモンランキング!最新作の犬ポケモンまとめてご紹介!

- 11月18日にポケモンシリーズ最新作「ポケットモンスタースカーレット」「ポケットモンスターバイオレット」が世界同時発売しました。そこで、今回は「歴代の犬ポケモン総まとめ」をお送りします。今までポケモンに興味がなかった方も、可愛くてかっこいい犬モチーフのポケモンにメロメロになっちゃうかも。

- 犬種図鑑

-

- 【2023年版】猫を飼っている芸能人・有名人を男女別にご紹介!

- “猫好き”を公言している芸能人もたくさんいますよね。テレビを見ると、ニャンコを飼っている芸能人も意外に多い気がします。そこで今回この記事では、猫ちゃんを買っているジャニーズや芸能人を男女別に10選ずつご紹介します。かわいい愛猫の写真にほっこり癒されること間違いなしです♪

- 猫と暮らしたい

- コメント

1

-

- 【2023年版】夏にピッタリ?!話題のライオンカットとは?猫へのメリットと危険について解説

- 暑い時期が近づいてくると、暑さ対策が話題になりますよね。夏の時期が近づくと、愛猫の被毛を短くカットしたいと思うかもしれません。最近ではその一環でライオンカットというものが流行っています。ここではライオンカットの方法やメリット、さらにその危険性などについても扱いたいと思います。

- 猫のお手入れ

-

- 【獣医師監修】猫に菜の花はNG?猫草代わりとして与えてもダメ?注意点やリスクを解説【2023年版】

- 春になると鮮やかな黄色の花を咲かせる菜の花。独特のほろ苦さと香りが魅力なことから鑑賞以外に食用としても人気の菜の花ですが、猫が食べても大丈夫なのでしょうか?この記事では猫に菜の花を食べさせる場合にどんな点に気を付けたらいいのかを解説します。また猫草代わりに菜の花を与える際に注意したい点も説明します。

- 猫の食べ物

-

- 【獣医師監修】猫にレンコンを与えても大丈夫?含有している栄養素や猫へのメリットをご紹介!【2023年版】

- 小鉢料理などで活躍するレンコンは、日本人にとってなじみの深い野菜の一つです。栄養素も豊富なので、愛猫にも与えようかどうか迷っている人も多いでしょう。でもレンコンは野菜なので、肉食の猫には与えても大丈夫なのか心配な人も多いはず。そこで今回は猫とレンコンの相性について調べてみました。

- 猫の食べ物

-

- 【2023年版】猫がゴロゴロ・クネクネ転がるのはなぜ?!理由や猫の心理を解説

- 猫は警戒心の高い動物のはずなのに床でゴロゴロ転がっていたり、仰向けで爆睡したり、へそ天状態でクネクネしたり、急所であるはずのお腹を丸出しにしたりすることがあります。そんな猫の行動には、本能に基づく理由やその姿を見せている相手に伝えたい気持ちが込められています。ここではそんな猫の心理をご紹介します。

- 猫の気持ち

mofmo掲示板

-

- シーズーは貴重な犬?見かけないんだけど…

- シーズーってペットショップでもあまり見かけないと思いませんか?

- コメント

僕もシーズーでワンちゃんデビューを果たしたけど、時々入る感じかな。

-

- 夏バテ?!ここ数日あまり食べてくれない、うちの柴犬。何か対策ありますか?

- 5歳の柴犬。ここ数日ドックフードをあまり食べません。 室内で飼っていますが、夏バテでしょうか? みなさんは夏バテ防止に何か対策してますか??

- コメント

エアコンは付いてますか??犬も体温調節難しいみたいなので大変ですよね

-

- 犬は耳かきが必要?

- 耳をかゆがるように、足で器用にかきます。 耳がかゆいのかな?耳かきはしないほうがいいかな?

- コメント

一度よく見てみて、いつもと違う感じだったり気になったら動物病院に連れていくのがいいかもね。素人がいじるのは良くないと思う。何かあったときに後悔しても良くないし。