猫があくびをするのは眠いだけじゃない!猫があくびをする5つの理由と対処法とは?

猫はあくびをしていることが多いですが、猫があくびをする理由については誤解している人が多いようです。猫があくびをする理由は寝たりないというだけではありません。ここでは猫があくびをする5つの理由を取り上げます。また猫があくびをしているのを見たときにできることについても考えましょう。

寝足りないの?猫があくびをする理由とは

Lars Christensen/shutterstock.com

「フワァ~」と大きな口を開けて、あくびをしている猫を見たことがありますか?とても気持ちよさそうにあくびをしている猫の様子は、飼い主さんであれば見慣れた光景かもしれません。

猫は野良猫でも飼い猫でもあくびをしていることが多いですが、猫があくびをする理由については誤解している人が多いようです。猫があくびする理由にはどんなものがあるのでしょうか?猫のあくびをする理由について見ていきましょう。

私たち人間があくびをするのはどんな時でしょうか?眠たい時がほとんどですね。人前であくびをしてしまうと「体調管理不足」なんてとられてしまうこともありますよね。

同じような感覚を猫に持っている人は多いものです。しかし、猫があくびをする理由は寝たりないというだけではないようです。

猫はあくびをすることが多い

多くの人があくびをした猫を見たことがあるはずです。それほど、猫たちはあくびをすることが多いのです。

どうしてあくびをすることが多いのでしょうか?眠ることが好きなのでしょうか?もちろん、それもあります。猫は人間よりもたくさん睡眠を必要とする動物です。あくびをすることが多くても不思議ではありませんね。

実は眠たいだけが理由ではない!?

猫があくびをすることが多いのは、眠たいだけが理由ではないのです。もちろん、睡眠に関係するあくびもします。しかしそれに加えて、別の理由のあくびがあるのです。

猫のあくびの頻度が多いように感じるのも頷けますね。猫のあくびにはいくつかの理由があるので、その理由の分あくびをする頻度も増えるのでしょう。では「眠たい」以外のあくびの理由とは何でしょうか。

そのあくびは「転位行動」かもしれない

猫が大きなあくびをする時、それは「睡眠」は関係がないかもしれません。そのあくびは「転位行動」と呼ばれるものが原因となっているかもしれないのです。

転位行動とは何でしょうか?転位行動とは、ストレスや緊張などを感じた時にそれを和らげるために行う行動の事です。あくびにはリラックス効果があります。それで、猫が「いやだな~」「緊張するな~」と感じた時に自然とあくびしてしまうのです。

「転位行動」によるあくびが出るということは、猫にとって不快な状況があるということです。あくびをしているから「のんきなものだな」と考えるのではなく、「もしかして、嫌なことがあったのかな?」と考えてあげることも大切です。

猫の気持ちを正しく把握したいですよね。これから、猫のあくびの理由を細かくご説明したいと思います。それぞれの理由を説明すると共に、どのような時にそのあくびが出るのか、そのあくびを見た時にはどんなことが出来るのかもお伝えしたいと思います。

猫があくびをする理由①:眠たい

Alena Ozerova/shutterstock.com

猫があくびをするのは眠たいからでしょう。これはよくあることです。このあくびには「まだまだ寝たりない」「そろそろ眠くなってきた」という意味合いがあります。このあくびは生理現象であり、眠気を感じた時に自然と表れるものです。

寝ている最中は脳に送られる酸素が少なくなるものです。それで、眠る前にはたくさんの酸素を取り込もうとします。酸素を取り込むために自然とあくびが出てしまうのですね。

睡眠に関係するあくびの時、猫の目は細くなったり閉じたりするものです。いかにも眠たそうにあくびしているなら、それはまさしく「眠たい」あくびです。

どんな時に「眠たい」あくびが出るか

「眠たい」あくびはどんな時に出るものなのでしょうか?活動した後に疲れてくるとこのあくびが出るでしょう。猫は早朝や夕方、夜に活動的になる動物です。ですから、それ以外の時間帯は眠たくなるのです。特に昼間は猫のお休みタイムです。

また、猫の睡眠を邪魔してしまった時にも「眠たい」あくびが出るかもしれませんね。人間は通常昼間を活動的に過ごします。猫が寝ている近くで動き回っていると、猫の眠りも浅くなってしまうでしょう。そんな時は、「うるさいな~。まだまだ眠たいのに~」と言いたげな表情で大きなあくびをすることがあるかもしれません。

眠たいあくびを見たなら

猫が「眠たい」あくびをしたなら、睡眠不足になっていないか確認してあげると良いでしょう。猫は1日に12~16時間寝る動物です。しっかりとその時間を確保できているか考えてみてください。

猫の睡眠を邪魔していないでしょうか?猫と人間の活動時間はかなり異なります。人間が活動的な時間は、猫にとって寝たい時間帯です。遊びたくて無理やり起こしていないでしょうか。飼い主さんに家族がいるなら、なおさら猫の時間を取り分けてあげましょう。

猫とのコミュニケーションの時間にも制限を設け、強引に猫に構わないようにしましょう。睡眠は健康のカナメです。睡眠不足になるなら身体の抵抗力が衰えてしまいます。元気がなくなり病気にかかり易くなるのです。いつまでも元気でいてもらうためにも、あくびを見たならそっとしてあげましょう。

猫があくびをする理由②:活動開始の合図

Sari ONeal/shutterstock.com

猫があくびをするのは、活動開始の合図かもしれません。このあくびは、「よく寝た~」「よし、これから動くぞ~」という意味があります。私たち人間も、十分睡眠をとって寝起きの時にあくびがでることがありますよね。新しい1日が始まった合図ともとれるあくびです。

睡眠中は脳に送られる酸素が少なかったのでしょう。活動を開始する前に、たくさんの酸素を取り込もうとしてあくびが出るのです。まさしく「活動開始」の意味があります。

どんな時に「活動開始」のあくびをするか

「活動開始」のあくびはいつするでしょうか。活動開始のあくびは寝起きに行われます。猫が長時間睡眠をとった後にあくびをして活動しだすなら、それは「活動開始」のあくびです。

猫の活動開始時間は夕方から夜にかけて、また早朝の時間です。この時間帯に入る前に「活動開始」あくびをすることがあるでしょう。

活動開始のあくびを見たなら

「活動開始」あくびを見たなら、これからの猫の活動に備えると良いでしょう。猫によっては食事の時間やトイレの時間に移行するかもしれません。不足するものがないよう備えをしてあげてください。

夜に起き出してあくびをすると、「夜の運動会」の合図かもしれません。いきなり活動的になって家中を走り回るかもしれません。私たちが眠っている時間帯であれば、寝室の扉を閉めておくのも良いでしょう。寝ている近くで運動会をされては堪ったものではありませんからね(笑)

猫があくびをする理由③:ストレスを感じている

llaszlo/shutterstock.com

猫があくびをするのは、ストレスを感じているからかもしれません。ストレスによるあくびは「転位行動」のひとつと言えます。「ストレスが溜まっている」「モヤモヤするよ~」「最近イライラするよ」という気持ちの表われです。

どんな時に「ストレス」のあくびをするか

ストレスが溜まったときにあくびをします。このストレスには大きく2種類あると思われます。慢性的なストレスと、一時的なストレスです。

慢性的なストレスは運動不足や散歩不足、慣れない環境での生活などで蓄積されていくものです。いきなりストレスが溜まるものではありませんが、徐々に蓄積していくのです。頻繁にあくびをするようになったなら、慢性的なストレスが原因かもしれません。

一時的なストレスは、突発的に猫に降りかかるものです。何か嫌な出来事があったり、大きな音がしたり、怒られたりなどが原因です。一時的に強いストレスを感じてしまって、それを緩和させるためにあくびが出るのですね。

ストレスのあくびを見たなら

「ストレス」のあくびだと感じたなら、どんなストレスを感じているかを突き止めてあげると良いでしょう。猫がストレスを抱えている可能性があるので、その原因となるものを取り除くよう努力しましょう。

特に危険なのは慢性的なストレスです。飼い主も改善点に気付かないことが多く、状況によっては改善が難しい場合が多いからです。しかし、猫に与える影響も強いのも確かです。

猫にとって何がストレスとなっているか、色々と自問しながら考えてみましょう。ストレスの原因をすぐに取り除けないなら、ストレスを発散させるための行動を取り入れるといいかもしれませんよ。

-

- 愛犬と一緒に出社する夢を実現した富士通『ドッグオフィス』に行ってみた!

- “愛犬と一緒に出社する” ワンちゃんを飼っている社会人なら憧れる人も多いのではないでしょうか。そんな夢のような取り組みを富士通は大手企業ながら実現してしまいました。富士通が愛犬家のためにどんな取り組みをしているのか新たに設立された【ドッグオフィス】を取材してきました!

- 犬の生活

-

- 【2023年版】東京都内の犬と入れる人気ドッグカフェ一覧をご紹介!【63店舗】

- 愛犬と一緒に楽しめる東京都内のドッグカフェを紹介しています。わんことのお出かけ中、乗り換えのついでに立ち寄るのにピッタリのお店や、遠くからでもわざわざ訪れたくなる魅力的で新しいカフェで愛犬と一緒にまったり過ごしましょう!

- 犬のお出かけ

-

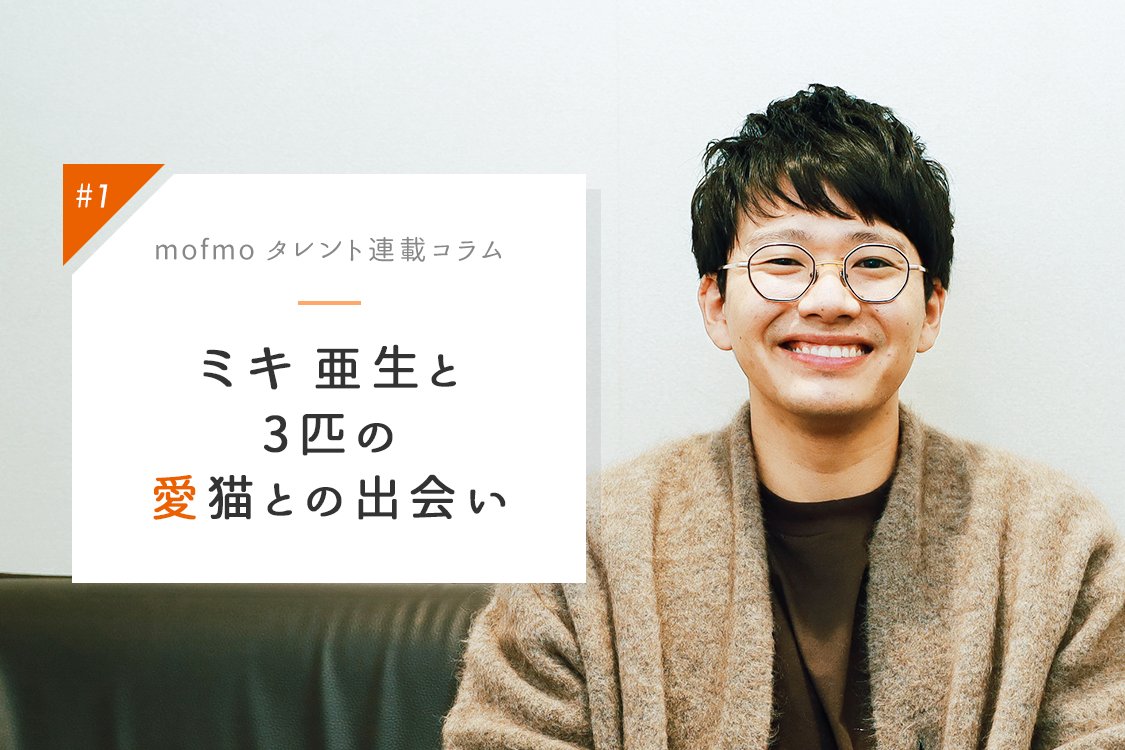

- ミキ亜生(芸人)/第1回 「犬派だった僕が、3匹も猫を飼うなんて夢にも思ってなかったです」

- お笑いコンビ・ミキの亜生さんは、自身が保護した3匹の猫ちゃん「助六(メス)」「銀次郎(オス)」「藤(メス)」と生活をしています。芸人として活躍する傍らで、街で見つけた猫を保護し、里親を見つける活動を行っている亜生さんに、保護猫活動や猫たちとの生活についてインタビューしました。

- お笑いタレント

-

- ペット同伴できる会社がある!?『ペットフレンドリーオフィス』があるマース ジャパンに行ってきた!

- 「カルカン」「シーバ」等のペットフードや「スニッカーズ」「M&M'S」のお菓子でも知られているマース インコーポレイテッド。日本の拠点であるマース ジャパンでは「ペットフレンドリーオフィス」というペット同伴出社が可能な制度があるんです。

- 犬と暮らしたい

-

- 【2023年版】猫を飼っている芸能人・有名人を男女別にご紹介!

- “猫好き”を公言している芸能人もたくさんいますよね。テレビを見ると、ニャンコを飼っている芸能人も意外に多い気がします。そこで今回この記事では、猫ちゃんを買っているジャニーズや芸能人を男女別に10選ずつご紹介します。かわいい愛猫の写真にほっこり癒されること間違いなしです♪

- 猫と暮らしたい

- コメント

1

-

- 【2023年版】夏にピッタリ?!話題のライオンカットとは?猫へのメリットと危険について解説

- 暑い時期が近づいてくると、暑さ対策が話題になりますよね。夏の時期が近づくと、愛猫の被毛を短くカットしたいと思うかもしれません。最近ではその一環でライオンカットというものが流行っています。ここではライオンカットの方法やメリット、さらにその危険性などについても扱いたいと思います。

- 猫のお手入れ

-

- 【獣医師監修】猫に菜の花はNG?猫草代わりとして与えてもダメ?注意点やリスクを解説【2023年版】

- 春になると鮮やかな黄色の花を咲かせる菜の花。独特のほろ苦さと香りが魅力なことから鑑賞以外に食用としても人気の菜の花ですが、猫が食べても大丈夫なのでしょうか?この記事では猫に菜の花を食べさせる場合にどんな点に気を付けたらいいのかを解説します。また猫草代わりに菜の花を与える際に注意したい点も説明します。

- 猫の食べ物

-

- 【獣医師監修】猫にレンコンを与えても大丈夫?含有している栄養素や猫へのメリットをご紹介!【2023年版】

- 小鉢料理などで活躍するレンコンは、日本人にとってなじみの深い野菜の一つです。栄養素も豊富なので、愛猫にも与えようかどうか迷っている人も多いでしょう。でもレンコンは野菜なので、肉食の猫には与えても大丈夫なのか心配な人も多いはず。そこで今回は猫とレンコンの相性について調べてみました。

- 猫の食べ物

-

- 【2023年版】猫がゴロゴロ・クネクネ転がるのはなぜ?!理由や猫の心理を解説

- 猫は警戒心の高い動物のはずなのに床でゴロゴロ転がっていたり、仰向けで爆睡したり、へそ天状態でクネクネしたり、急所であるはずのお腹を丸出しにしたりすることがあります。そんな猫の行動には、本能に基づく理由やその姿を見せている相手に伝えたい気持ちが込められています。ここではそんな猫の心理をご紹介します。

- 猫の気持ち

mofmo掲示板

-

- 散歩途中に他の犬を見つけると吠えまくります。しつけの方法を教えてください。

- おしりの臭いを嗅ぎ合い仲良しのワンちゃんはいるものの その他のワンちゃんには食ってかかるように吠えまくります。 吠えないようにするしつけ方法をおしえてください。

- コメント

ドッグランへ数回連れ出してフリースペースで他犬とコミュニケーションを図るのは如何でしょうか。最初はドキドキ、吠えることもあるかもしれませんが慣れてくるとその場に居合わす犬達間の上下関係もわかるようになると思います。ここでの慣習を散歩へ応用展開すると飼い主の負担も少なく、愛犬も遊んでいる間に矯正・是正がなされるかもしれません。

-

- 犬って歯磨き必要なのですか??

- 歯磨き効果のあるガムやおもちゃの存在はしっていましたが、犬は歯磨きが必要なのですか? うちは歯磨きまでしていないので、するべきなのか、ふとおもいました。

- コメント

してますよ~。小さい頃からやってるからか、うちの子は歯磨き嫌がりませんね。口臭しなくなるし、口の中が雑菌だらけだと、その雑菌が体内に入ることにもなるので、健康のためには絶対にしたほうがいいですよ。

-

- 里親に立候補しようと考えていますが。。。

- 里親に立候補しようかと家族で話し合っています。 ペットショップで購入した犬を15年飼育していたので 犬の飼育の問題は大丈夫ですが、里親さんとのトラブルもよく聞くので迷っています。 実際に家族にお迎えしたことのあるかた、体験談をきかせください。

- コメント

信頼できる団体さんを探すこと。 動物を飼うのは、お金がある程度かかることを理解する。 フード、予防注射、フィラリア予防薬、トリミングは、必須。 病気になったら病院代。 最低でも、上記は掛かります。 最後まで飼育すること。 これが、里親に限らず動物を飼う最低条件です。 無理な方は諦めたほうが、良いです。